여러분은 대한민국 국민 한 사람당 2500만원의 빚을 지고 있다는 사실을 알고 계셨나요? 게다가 내년에는 이 부담이 더 커질 예정입니다. 이렇게 늘어나는 국가채무는 과연 어떤 의미를 담고 있을까요? “빚내서 돈풀자는 정부…투자로 불린 싱가포르를 봐라”라는 말이 있듯이, 일부 국가들은 빚을 미래를 위한 씨앗으로 삼아 성공적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 그렇다면 한국은 어떨까요?

최근 정부는 경기 회복과 성장 동력 확충을 위해 ‘빚내서 돈풀자’는 정책을 적극 추진하고 있습니다. 이재명 대통령도 “지금 한 됫박 빌려다 뿌려서 가을에 풍성한 수확을 기대한다”는 식의 발언을 했는데요. 이 논리대로라면, 빚이 곧 투자의 씨앗이 되는 셈입니다.

하지만 현실은 복잡합니다. 싱가포르는 국가부채 비율이 높음에도 신용등급 AAA를 유지하며 안정적인 경제 성장을 계속해 오고 있습니다. 싱가포르의 비결은 바로 빚을 현명하게 활용한 데 있는데요. 국채로 모은 자금을 기존 구조를 개선하거나 더 큰 경제적 기회로 투자하는 방식으로, 부가가치를 창출하고 있습니다. 이처럼, 빚을 미래를 위한 씨앗으로 활용할 수 있다면 우리의 정책도 적극 검토할 만하지 않을까요?

반면, 빚으로 허성세를 떠는 나라도 있습니다. 아르헨티나, 베네수엘라, 그리스 같은 나라들이 그런 사례로, 이들은 빚을 먹고 노는 데 써버려 결국 재정 위기로 치달았죠. 국민 복지와 무상제공을 과도하게 늘리면서 빚이 쌓였고, 결국은 나라의 재정건전성이 크게 흔들렸습니다. 빚은 반드시 목적이 뚜렷하고, 제대로 가꿔질 때 비로소 씨앗이 된다는 사실을 잊지 말아야 합니다.

케인스 이론도 결국 ‘정부는 일시적 부양책으로 빚을 쓸 수 있지만, 경기 회복 후에는 반드시 회수하라’는 원칙을 강조합니다. 정부가 빚을 내어 투자를 하고, 그 성과로 성장한다면 미래 세대에 짐이 되지 않겠지만, 그렇지 않다면 단순한 부채로 남을 뿐입니다.

한국 역시 지금처럼 빠르게 늘어나는 국가채무는 신중한 접근이 필요합니다. 단기적인 경기 부양이 장기적 재정건전성에 악영향을 미치지 않도록, ‘빚내서 돈풀자’는 전략에 신중을 기해야 할 때입니다. 결국, 어떤 씨앗을 심느냐에 따라 미래의 수확이 달라집니다. 이번 기회에 우리에게 진정 필요한 것은 무엇인지 다시 한 번 돌아볼 때입니다.

싱가포르와 한국: 빚을 다루는 두 가지 운명 — ‘빚내서 돈풀자는 정부…투자로 불린 싱가포르를 봐라’

빌려서 씨앗을 심고 잘 가꾸면 풍성한 수확이 돌아오듯, 나라 역시 똑같이 빚을 어떻게 활용하느냐에 따라 미래가 달라질 수 있습니다. 빚내서 돈풀자는 정부 정책이 논란이 되는 가운데, 싱가포르의 성공 사례를 보면 빚이 국가 경쟁력을 높이는 강력한 도구가 될 수 있음을 보여줍니다. 반면, 빚을 허투루 쓰거나 당장 눈앞의 이익만 챙기는 나라들은 재정 위기에 빠지기 쉽습니다. 지금 한국은 어떤 길을 따라가고 있을까요?

싱가포르의 빚, ‘투자’로 승부하다

싱가포르는 국가부채 비율이 175.8%에 달하지만, 세계 최고 신용등급인 AAA를 유지하고 있습니다. 이는 빚이 곧 불안의 상징이기보다는, 미래를 위한 ‘투자’로 활용된 결과입니다. 싱가포르는 국채로 조달한 돈을 내수 경기 부양이나 복지 확대가 아닌, 글로벌 우량 자산에 투자하는 데 활용합니다. 그 덕분에 중앙은행과 국부펀드가 높은 수익을 거두고, 이익이 재투자되어 공공재정이 견고해집니다.

이렇듯 빚을 ‘투자’의 도구로 삼아, 적극적으로 미래 성장의 씨앗을 심는 방식이 싱가포르의 성공 신화입니다. 뛰어난 재무관리와 전략적 투자가 결합되어, 낮은 부채 비율보다 훨씬 높은 경제 성장률(올 2분기 4.4%)을 유지할 수 있었던 것이죠.

반면, 빚은 허공에 뿌리는 나라들

반대의 사례도 만만치 않습니다. 아르헨티나, 베네수엘라, 그리스 같은 나라들은 빚을 어디에 썼는지 모른 채, 단지 민생을 먹고 노는 데만 집중했습니다. 무상복지, 무상 의료, 연금 확대는 필수적인 사회복지이지만, 동시에 무제한 지출은 결국 재정 파탄으로 이어졌습니다. 결국 빚이 늘어날수록 외국인의 채권 소유 비중도 높아지고, 불안정성이 커지게 됩니다.

이처럼 ‘빚내서 돈풀자’라는 구호 아래 빚을 무작정 늘리는 방향은 자연스럽게 재정 건전성을 훼손하며, 위기를 불러오는 지름길이 될 수 있습니다.

한국, 어떤 선택을 할 것인가?

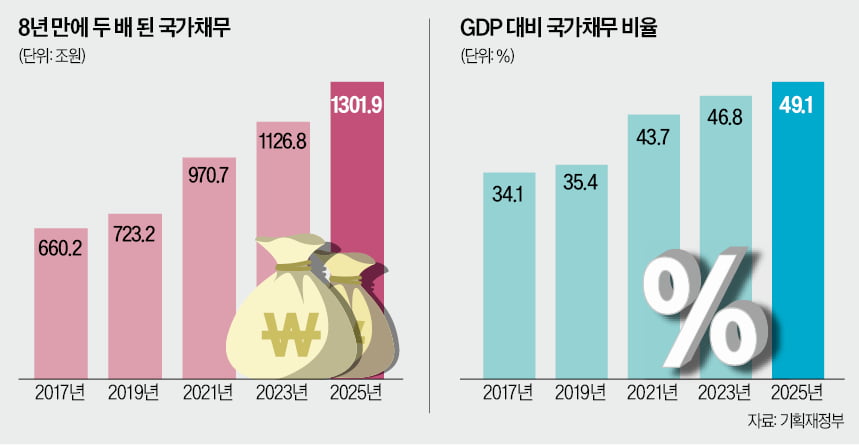

한국도 지금 엄청난 속도로 국가부채를 늘리고 있습니다. 70년간 쌓인 660조 원에 비해, 최근 8년 만에 640조 원이 더 늘어난 것은 매우 우려스러운 상황입니다. 정부는 경기 부양과 미래 성장 동력을 위해 더 많은 빚을 지고 있는데, 과연 이는 싱가포르처럼 ‘투자’의 씨앗이 될 수 있을까요? 아니면, 허투루 쓰인 빚이 불안의 씨앗으로 남아 한국경제를 위협하는 그림자가 될까요?

결론적으로, 빚을 어떻게 다루느냐는 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 열쇠입니다. 싱가포르의 성공은 ‘빚내서 돈풀자’라는 정부 정책이 잘못된 것이 아니라, 빚을 현명하게 활용하는 전략에 있다는 것을 보여줍니다. 한국도 지속가능한 재정운영과 전략적 투자가 병행될 때, 비로소 ‘빚의 운명’이 밝은 미래를 가져올 수 있을 것입니다.

Reference

한국경제: https://www.hankyung.com/article/2025092202211

![[뉴스] [극우로 돌아선 日①] ‘아베노믹스’ 잇는 ‘다카이치노믹스’ 개막](https://blog.ai.dmomo.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/009ab3e3ccf0a3fdeccea61dfd03e094d9e3df6630bec13a1b97c2a4dbf4ef95.jpg-600x400.jpg)

![[뉴스] “너무 잘생겼잖아, 배우인줄 알았다”…중국서 난리난 남성의 정체](https://blog.ai.dmomo.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/718642ca55cc75dcec05ccff916968f9f4ee690529e358ae2bb1a7e5fc4909f8.png.png)

![[뉴스] 트럼프 “인텔 CEO, 즉각 사임해야”…중국 관련 우려에 압박](https://blog.ai.dmomo.co.kr/wp-content/uploads/2025/08/d95ce2532598192a42f7f87ac1ee1931592118e14bb33db8b9d1ac69f2f90fd5.jpg-600x400.jpg)

![[뉴스] 트럼프 “꼭 필요해” 그린란드 “미국령 안돼”…빈손으로 끝난 회담](https://blog.ai.dmomo.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/bc30b1fd6bbadc093f41c6ca019145ce75ced56dda7f8a52daf5682dd3608652.png-600x400.png)